Познай себя! Растиражированный, хорошо всем известный призыв к исследованию собственной души. И только совсем уж поверхностный человек не чувствует в этой идее какого-то скрытого и непонятного, но все же глубокого смысла.

Познай себя! Растиражированный, хорошо всем известный призыв к исследованию собственной души. И только совсем уж поверхностный человек не чувствует в этой идее какого-то скрытого и непонятного, но все же глубокого смысла.

Но даже, когда мы принимаем этот лозунг всерьез и находим в нем свое призвание, понимание его сути обычно оказывается столь однобоким, что результатом всех поисков становится тупик или хождение по кругу.

В последних и даже более ранних статьях уже об этом говорилось. Традиционное психологическое самоисследование имеет свои пределы, даже если мы к этой работе относимся абсолютно серьезно и делаем все строго по науке. Вроде бы можно этого больше не повторять, но почему-то чешется показать и рассмотреть эту проблему с еще одной стороны. Видимо, самому для себя еще нужно что-то прояснить.

Могу даже для разнообразия взять свой собственный пример. Не люблю обычно рассказывать о себе и своих личных мытарствах, но, может быть, для кого-то именно такой формат повествования окажется более понятным.

Итак, давным-давно, в одной далекой галактике…

Интерес к психологии в моем случае — как, наверное, и в большинстве других — был обусловлен довольно серьезными социальными проблемами в подростковом возрасте. Как-то оно все не ладилось и приводило к сильным страхам и переживаниям по поводу своего места в этом мире. Было плохо и непонятно.

Случилось так, что выход из этой ситуации я изначально искал не «в вине», но в попытке разобраться, что вообще происходит со мной и с другими людьми. Склонность к анализу, страх конфликтов, физическая и душевная слабость сформировали склонность к поиску решения проблем через их понимание, а не путем прямой конфронтации.

Но первое время эта попытка разобраться больше была направлена на других людей — хотелось понять, что и как с ними происходит, чтобы получить доступ к каким-то скрытым рычагам управления, которые позволили бы себя от них обезопасить. И только позднее стала вырисовываться иная точка зрения, с которой основным источником всех своих проблем виделся я сам, а не окружающий мир и другие люди.

Здравый смысл, требовательность к себе и юношеская еще склонность к максимализму запустили интенсивный процесс самопознания, который долгие годы (почти двадцать лет!) казался единственно правильным способом бытия. Простая и красивая логика этой идеи — «Познай себя, и это само собой решит все твои проблемы» — казалась неоспоримой, и все было принесено ей в жертву.

[[Продолжение — где искать потерянное?]]

Изучение психологической теории, бесчисленные эксперименты на себе и окружающих людях, бесконечные попытки заглянуть еще глубже и докопаться до нового слоя своих душевных проблем. Долгое время казалось, что это и есть истинное самопознание. Безжалостное и беспощадное вскрытие всех своих больных мест, всех иллюзий, всех убеждений, всех проекций, пока камня на камне не останется от собственной личности.

И, конечно же, в этом был определенный смысл и толк. Такое серьезное отношение к внутренней работе действительно помогло понять себя, других людей и решить все те проблемы, из-за которых изначально запустился процесс поиска ответов. Познай себя — решишь все проблемы. Это действительно так и действительно работает.

Но… как выяснилось, такое понимание призыва к самопознанию сродни забиваню гвоздей микроскопом. В принципе работает, и если чуток наловчиться, получается довольно неплохо. Но почему-то никак не приходит в голову очевидная казалось бы идея — в этот микроскоп заглянуть. А в микроскопе, между прочим, совсем другая вселенная — та самая, в которой вообще нет никаких гвоздей проблем.

Подобный процесс серьезного психологического самоисследования приходилось наблюдать у многих людей. Случилось даже быть инициатором многих таких процессов. И всякий раз в нем наблюдается похожая динамика. Сначала трудный процесс погружения, когда приходится преодолевать огромное внутреннее сопротивление, затем прорыв и этап интенсивного психологического опорожнения и вычищения, когда рушатся казавшиеся незыблемыми иллюзии, потом долгожданное облегчение, когда жизнь начинает перестраиваться в соответствии с новой гораздо более просторной и прозрачной картиной мира, а потом… замедление или даже застой.

Проблемы решены, жизнь заново и по-хорошему налажена, психический аппарат больше не дымит и не грохочет, работает мягко и экономично. Из жизни уходит драма, человек становится взрослым, ответственным, честным, открытым и свободным в самовыражении. Практически эталон душевного здоровья. Но все же есть во всем этом какое-то… замедление или даже застой.

Как будто после долгого и тяжелого восхождения оказался на плато, с которого открывается прекрасный вид. Все об этом только мечтают, а ты уже здесь — почти что в Раю. Но почему-то остается состояние растерянности — когда все проблемы решены, когда все уже расставлено по местам, остается все-таки какая-то неудовлетворенность. Интуитивное ощущение какого-то очень коварного тупика.

Есть очень большой соблазн предположить, что весь этот путь был необходим, чтобы обнаружить в своей руке микроскоп вместо молотка и впервые догадаться использовать его по прямому назначению. Но уже имеющиеся опытные данные показывают совсем другую картинку: долгое и всестороннее психологическое самоисследование — это очень интересная и познавательная форма вождения себя за нос. Сложный и бесконечный процесс копания в себе, который решает все-все проблемы, кроме самой главной — той, чтобы перестать лупить себя по башке микроскопом, а вместо этого направить его на самую суть «себя» и увидеть эту суть своими собственными глазами.

Но это все метафоры, а у нас сейчас не тот случай, чтобы наводить тень на плетень — надо бы, наоборот, разобраться во всем буквально на пальцах.

Главное открытие состоит в том, процесс самоисследования все это время мог быть направлен совершенно в другом направлении. И здесь все-таки опять напрашивается аллегория. Представьте, что вы… — автомобиль, и в рамках обычного понимания фразы «познай себя» вы начинаете исследовать свое собственное устройство. Заглядываете под капот, откручиваете колеса и рассматриваете подвеску, внимательно смотрите в выхлопную трубу и все такое прочее.

Со временем у вас выстраивается понимание, что, к чему, как и зачем приделано, и как оно все работает в комплексе. Теперь вам ясна суть собственного устройства и вы понимаете, что, когда заканчивается бензин и двигатель глохнет, — это не потому, что вы ленивы, и не потому, что папа-механик в детстве вас не любил, а только лишь потому, что таково само ваше устройства — без бензина двигатель не работает, и нет в этом никакой проблемы.

Таким же образом проясняются и все прочие сомнения на свой счет. Все становится понятно, никаких больше неприятных сюрпризов. Точное знание своего устройства, своих возможностей, своих границ, своих слабостей, своих особенностей, позволяющее никогда больше не разочаровываться на свой счет. Все здорово — отличный и во многих смыслах ценный процесс самопознания.

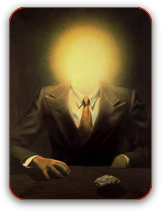

Но все это время ключевой вопрос остается за кадром и вообще не попадает в поле вашего зрения. Быть может, вы уже потратили целую жизнь и стали экспертом в автомеханике, и теперь объясняете устройство автомобиля другим таким же искателям… и тем самым невольно водите их за нос и не даете им обнаружить самый главный вопрос: А КТО ЗА РУЛЕМ?

Может быть вы даже слышали этот вопрос раньше, но поначалу он кажется таким мутным и неопределенным, что вообще не понятно, с какой стороны за него взяться. И тогда оказывается проще вернуться обратно к своему «устройству» и в тысячный раз профилактически поменять масло в двигателе. Есть у нас такая надежда, что своевременно и качественно выполняя общее психологическое ТО мы, таким образом, придем к окончательному ответу на вопрос о своем бытии. Но это не так. Это и есть тот самый застой и хождение по кругу.

Сколько ни познавай свое устройство, это не дает никаких окончательных ответов и — самое главное — не ведет и не приводит к познанию СЕБЯ. Кажется, это какая-то глупая словесная путаница, когда абсолютно буквальный призыв к познанию СЕБЯ понимается в какой-то поразительно извращенной форме. Познать нужно именно СЕБЯ, а не тонкости своей биологической или психической механики.

И самое важное здесь то, что эти два типа самопознания вообще никак не пересекаются. Одно не ведет к другому. Никак. Вообще.

На практике иногда получается, что изучение собственного устройства приводит, в конце концов, к тому, чтобы понять истинный смысл задачи самопознания. Но неужели нужно было потратить 20 лет, чтобы только понять смысл вопроса!? Это яркая практическая иллюстрация к тому анекдоту, где дурак ищет потерянные ключи не там, где их уронил, а под фонарем — потому что там светлее. Это и смешно, и грустно.

Возвращаясь к личному примеру, могу сказать, что будучи даже довольно подкованным в вопросах психологии и всяких духовных поисков, мне действительно не приходило в голову взяться всерьез за реальное самоисследование. Ключевой вопрос, самопознания все время ускользал от внимания и замещался бесконечными психологическими раскопками.

А все самое интересное в самопознании начинается только тогда, когда вопрос о водителе за рулем перестает казаться какой-то факультативной философской задачкой, а становится единственно важным и абсолютно практическим вопросом. Стоит принять этот вопрос всерьез, и вскоре камня на камне не останется от всей этой психологии с ее комплексами, неврозами, проекциями и прочей ерундой.

Машина, конечно, остается машиной. И знание ее устройства в определенном смысле полезно, но если кого-то интересует самая суть самопознания, то она совершенно в другом — в том, чтобы переключить и сфокусировать все свое внимание на том, кто же все-таки сидит за рулем. Кто там? Что там?

В моем случае, интуитивная догадка о том, что требуется какая-то иная точка зрения на задачу, вызрела уже давно — лет пять-шесть назад. Тогда у меня и были все эти попытки разобраться с медитацией и всякими прочими методами сдвига сознания. Было предположение, что именно здесь кроется ответ — что самую суть собственной природы нужно не столько понять, сколько пережить, а для этого надо в самом буквальном смысле сдвинуть крышу.

За эту идею было множество аргументов, и самый главный тот, что обширная категория людей, ищущих ответ на тот же вопрос, почему-то ищут его именно в медитации — в переживании особого состояния, о котором некоторые из них рапортуют, как о самом важном событии в их жизни. Внутри переживания они в той или иной форме лицезреют единство Вселенной, и это видение очень уж хорошо стыкуется со всякими затейливыми текстами различных духовных и религиозных традиций.

Но эти же люди затем в один голос констатируют, что состояние приходит и уходит, оставляя лишь глубокую тоску по иному видению реальности. А горечь утраты затем компенсируется ощущением своей особой личной заслуги и приобщенности к узкому кругу людей, которые умудрились довести себя до подобного переживания.

Так или иначе, все это было интересно и непонятно, и очень хотелось к этому прикоснуться и попробовать на себе. Были на этой волне проделаны всякие эксперименты, и на ней же был проведен наш первый сбор в Ярославле, где кульминацией стало именно упражнение на сдвиг крыши. Что-то тогда получилось — кое-кто наших из участников улетел в далекий Космос; и мне самому тоже чуть-чуть досталось, но только по касательной.

Затем были еще два года и два Ярославля, когда мы с разных сторон крутили и исследовали тему этих переживаний, но в глобальном смысле оно так ни к чему и не привело, а только добавило ощущения, что и здесь тоже мы ищем не под тем фонарем.

Погружение в транс, переживание «космического сознания» — это тоже какой-то очень важный и интересный опыт, но как и психологическое самоисследование, он не ведет к ответу на вопрос о собственной сути. Хуже того, оба эти пути лишь отвлекают внимание от главного вопроса. И оба они при этом кажутся принципиально важными, этапными. Но это не так. Ни психология, ни медитация не имеют никакого отношения к тому, что в самом глубоком смысле можно было бы назвать самопознанием.

Психология ведет к снятию напряжений и облегчению бытия, медитация и всякие волшебные переживания приводят к тому же самому эффекту, но другой дорожкой. Ценное и важное приобретение, которое, однако, не имеет ничего общего с сутью самопознания. Увы.

И все-таки, однажды, неведомым образом наступает момент, когда вопрос о водителе за рулем вдруг становится абсолютно осязаемым и единственно актуальным. Внимание переключается с «процессов внутри себя» на «самого себя». Это довольно неожиданный перескок, который никак не связан с какими бы то ни было глюками сознания, трансовыми состояниями или чем-то подобным. Это просто взгляд на ту же самую задачу под другим углом. На уровне абсолютно трезвого сознания и здравого смысла. Ничего необыкновенного — просто другая точка зрения на суть вопроса о познании себя.

И вот только тогда начинаются настоящие открытия, по сравнению с которыми глубокое знание своей психологии или умение впадать в космический транс — это все детские шалости и глупости.

Здесь начинается совсем другая работа, которая тоже требует внимания, концентрации, усилий. Можно сказать, что она довольно сложная. Но можно сказать и другое — она ничуть не сложнее самых обычных психологических разборок. И ничуть не сложнее и не дольше той практики, которая необходима для того, чтобы научиться входить в глубокие медитативные состояния.

Вообще, я бы даже сказал, что эта работа проще. Во всяком случае, энергозатраты на исследование природы собственного «Я» не так уж велики. Ничего такого особенного. Вся сложность здесь исключительно в том, чтобы понять суть вопроса и хотя бы на время отложить в сторону привычную убежденность в том, что ответ очевиден и не требует никакого исследования. Именно очевидность собственного «Я» не позволяет воспринять вопрос о его природе всерьез — он кажется абстрактным или философским, или каким-то коаном без ответа, или чем угодно еще, кроме самого себя в самом буквальном и практическом смысле.

Испытайте себя. Можете ли вы воспринять этот вопрос абсолютно всерьез: Что такое «Я»? Знаете ли вы ответ? Интересует ли вас этот ответ? Осознаете ли вы, что вы понятие не имеете, что это за штука такая — ваше «Я»? Или оно вам кажется абсолютно очевидным?

И вот здесь, если целью ваших поисков в жизни была не психология сама по себе, если вы искали ответ на какой-то глубокий, но не вполне определенный вопрос, отбросьте на время всякую психологическую работу, перестаньте гоняться за своими тараканами и просто посмотрите в зеркало — кого вы там видите? Кто на вас смотрит из ваших глаз?

Это и есть главный вопрос. И на этот вопрос есть абсолютно конкретный ответ. Это не философское упражнение. Это не вопрос с подвохом. Это такой же буквальный вопрос, как если бы нас интересовал собственный желудок — не его наполнение, не биохимия пищеварения, а сам желудок. Природа собственного «Я» — это абсолютно конкретный вопрос, требующий абсолютно конкретного ответа.

Найти его довольно непросто, и не совсем понятно, с какого края начинать. Но вспомните свои занятия психологией — сколько раз вы оказывались в подобной ситуации, когда перед вами стоял вопрос о своих реакциях, эмоциях, переживаниях, и вы не знали, как к нему подступиться. Но если вы не бежите от вопроса, не сдаетесь, крутите его с разных сторон, пытаетесь его почувствовать, пытаетесь о нем подумать, подключаете интуицию, то рано или поздно ответ всегда приходит. Нужно только терпение и упорство, а не какие-то особые знания или умения.

Здесь все то же самое. Отбросьте все лишнее. Не пытайтесь скатиться в транс или медитацию, исследуйте этот вопрос на уровне обычного человеческого здравого смысла и трезвого сознания. Покрутите его с разных сторон, прочувствуйте его. Поживите с ним. И если он вас действительно заинтересует, то это уже практически конец всему — ответ вас сам достанет из под земли.

Вопрос только в том, интересует ли вас этот вопрос.

Что это за хрень такая — ваше драгоценное «Я»?

p. s.

Процесс исследования собственной природы, как и процесс исследования собственной психологии, требует определенного навыка и, может быть, пары-тройки технических фокусов. Есть также несколько смежных вопросов, которые позволяют лучше осознать суть и содержание основного вопроса. Но это уже выходит за рамки данной статьи. Если у кого-то есть не праздный интерес к практической стороне процесса самоисследования, дайте знать.

Меня интересует этот вопрос!!! Но как узнать — что скрывается за моим желанием «познать свое истинное Я»? Может это всего лишь желание «наоборот — убежать от себя и своих проблем (т.е «раскола» в себе о котором Вы говорите в своих статьях) в эзотерику. Мне почему-то думается, что «истинное самопознание» приходит к человеку когда он «готов к этому» (может и Ваши, описанные выше поиски, это как раз те необходимые Вам этапы на пути к «готовности»?). Короче говоря, как узнать свои истинные мотивы и получается ли вывести человека на «чистую воду» в рамках Ваших занятий? Спасибо.

У меня далеко не праздный интерес. Пробовал и психологию и медитации и состояния ) если еще набираете группу буду рад приобщиться

Даю знать. Интересно!

Есть такой не праздный интерес. И давно.

есть не праздный интерес к практической стороне процесса, даю знать!)

по-моему это эго. оно смотрит из зеркала, смеётся, плачет и т.д.

Мне кажется можно провести такую аналогию. Вот у меня есть страх. Я его ощущаю. Что это значит? Это некий набор ощущений физиологических и, скажем, ментальных. Кто это все ощущает? Автомобиль физиологию (стучит в моторе), водитель (?) ментальное и очевидно наблюдаемое (слышит стук и чувствует что машина едет рывками). Ни автомобилю, ни водителю это не нравится. Мозг водителя берется эту ситуацию разрешить. Изучает психологию, проваливается в осознанный сон, где сталкивается с кучей понятных и не совсем явлений, откуда получает необходимое знание ведущее к облегчению. Как так вышло? Где тут “я”? А вот и нету – в этой ситуации участвуют все – автомобиль стучит и едет рывками, водитель пускает на соседнее сидение попутчика, который рассказывает про осознанные сновидения, мозг переваривает информацию, а сам водитель чувствует воодушевление. При этом существует тот, незримый, кто “нашел” попутчика и поставил на пути следования автомобиля. При этом все не куда-то едут, а просто катаются)

Вот “я” и никогда и не найдется, потому что и есть оно и нету одновременно.

Мне все же представляется вполне очевидным описание того, кто за рулем. Это может быть описано с помощью свойств и возможных методов взаимодействия с действительностью себя, которые приняли свои формы под воздействием врожденных и приобретенных свойств.

Аналогично можно представить себе некий глиняный столб, который изначально имел некоторые свойства. Потом, рядом с этим столбом начали проходить люди. Много людей. Большинство прошли мимо без какого то влияния, некоторые ткнули пальцем, кто-то уделил достаточно времени на свое воздействие на этот столб. И, в результате, имеем некоторый результат, динамически изменяющийся во времени. Так и события влияют на нас в течение жизни.

Эта динамическая совокупность и есть за рулем. Попытка выделить из этого целого инициирующий существование вообще элемент, сродни рассуждениям о существовании души.

Кто готов отдать руку, чтобы получить ответ на этот вопрос?

Неужели есть еще другие трюки?

В юности так разводили вопросом: ” Ты кто такой?” на который надо бить, а не погружаться в самокопание. Вот где настоящая философия была

Пара-тройка технических фокусов..

Не понравилась статья. Раз семь об одном и том же, голова закружилась от хождения по кругу и в итоге ни к чему не приводит статья. На десерт абстрактный вопрос, втыкание над которым приводит к необычному переживанию, но понять из чего это я, саму суть на мой взгляд не получится, для этого нужно поменять саму суть, тогда я стану чем то другим. Человек пока не способен на такое.

А что такое вопрос, или что такое правильный вопрос? Откуда уверенность в том, что система “вопрос-ответ” настроена эффективно и осознанна? Или это тоже очевидно? :) Ее то как раз знание устройства себя и может помочь привести в порядок. А дальше уже повалятся вопросы типа “А кто мыслит?”, “А почему?”, “На что указывает буква “Я”, “А действительно ли сдвиг сознания, о котором говорится в статье, это сдвиг именно сознания?” и т.д.

Типа новая очередная фундаментальная наука о самопознании, которая основывается на допущении: “Допустим, что то что мыслит и я – это не одно и то же, тогда…”. И понеслось открытие за открытием. :) Кто за рулем? А кто это спрашивает?

Спасибо за статью.

Олег, а Вы знаете что-нибудь про Дзогчен?

Олег спасибо, начал уже думать что это мой личный глюк, очень часто прихожу к этому вопросу, закралось сомнение что какой-то глюк, оказывается направление верно, буду смотреть), Спасибо!